Qualche giorno fa, di ritorno dal Mar Baltico e dalla Foresta Nera, stavo camminando per le strade di Milano. A un certo punto, sotto il caldo torrido dell'estate, acuito dalle temperature infernali provenienti da cemento, vetro e asfalto, mi sono guardato attorno e ho provato una sensazione di angoscia e claustrofobia. Palazzi, asfalto, negozi, rumore, ferro, acciaio, automobili, smog, cemento, pavé, rotaie, semafori; l'intero paesaggio ha iniziato a sembrarmi totalmente innaturale. C'era qualcosa di inquietante, se non addirittura disturbante, in tutto ciò che mi circondava. All'inizio non riuscivo a comprendere cosa avesse provocato questa sensazione di costrizione e prigionia, poi, guardandomi ancora attorno, ho capito: in qualsiasi direzione posassi lo sguardo, non vi era un'area verde. Non un cespuglio, non un albero, non un prato o un'aiuola. Ovunque volgessi lo sguardo, in qualsiasi direzione, non vi era traccia di vita naturale - e la totale assenza di una "via di fuga vegetale", dopo oltre dieci giorni passati a stretto contatto con la natura, era stata percepita dal mio inconscio come una situazione di pericolo, come l'approdo in una terra del tutto aliena e ostile, dalla quale avrei dovuto fuggire al più presto.

entrambi legati allo stesso autore) sono legati alla figura di John Muir. Si trattano di Andare in montagna è tornare a casa e Potevo diventare milionario, ho scelto di essere un vagabondo. La vita di John Muir. Il primo è una raccolta di scritti dello stesso John Muir, il secondo una biografia a lui dedicata da Alexis Jenni ed entrambi sono stati pubblicati in Italia da Piano B Edizioni. John Muir è stato il pioniere della Wilderness americana. Indomito vagabondo delle terre selvagge, è stato uno dei primi pensatori a denunciare i danni causati dalla civilizzazione sfrenata e a lui si deve il concetto di "salvaguardia" degli ambienti Naturali, l'idea che alcune zone debbano essere protette da qualsiasi forma di sfruttamento umano per preservarne gli equilibri, la vita vegetale e animale e, in una sola parola, la "Wilderness" primordiale. "Così la vita di John Muir" scrive Alexis Jenni per delinearne un poetico ritratto "lunghe camminate in luoghi non occupati dall'uomo. Qui incontra eremiti, uomini decisi a

uscire dal mondo, che si installano là dove non c'è vicinato, per parlare solo alle marmotte e agli uccelli. Con loro passava qualche ora, condivideva un pasto, un fuoco da campo, chiacchierava volentieri ma sapeva anche ascoltare, raccontava storie, ascoltava le loro, poi riprendeva il suo cammino. [...] Muir vuole andare, sempre avanti, più lontano. Questo è tutto. E osservare. Tutto il resto, tutto ciò che di solito è la vita di un uomo, la ricchezza, la comodità, la protezione, è sacrificato a questa libertà" (Potevo diventare milionario, ho scelto di essere un vagabondo, Alexis Jenni, Piano B Edizioni). Questo "lieve vagabondaggio" sulla terra lo accompagnerà per tutta la vita, tra montagne, laghi, fiumi e valli, sempre in cerca della Wilderness originaria che, come un profeta, cercò di incarnare nei suoi ritorni alla civiltà per dar voce, quasi fosse uno Spirito della Natura, a quelle terre vergini e ataviche che la civiltà rischiava e rischia tutt'ora di distruggere.

Il secondo libro è di un autore per certi versi analogo a John Muir, sebbene lievemente più "civilizzato, ossia Aldo Leopold. Si tratta di Pensare come una montagna. A Sand Country Almanac, anch'esso edito da Piano B Edizioni (a cui si deve il merito di tradurre in Italia alcune opere fondamentali dell'ambientalismo internazionale). Prima ancora di presentare l'autore, le prime righe del suo testo ne compendiano alla perfezione lo spirito e la lotta: "Ci sono uomini che possono vivere senza natura selvaggia e uomini che non ci riescono. Questi saggi raccontano le gioie e i dilemmi di uno che non può farne a meno. Come il vento e i tramonti, la natura selvaggia è sempre stata data per scontata, finché il progresso non ha iniziato la sua opera di devastazione. Oggi ci troviamo di fronte alla questione se un più "elevato" tenore di vita possa compensare la scomparsa di tutto ciò che è naturale, libero e selvaggio. Per noi, che siamo una minoranza, l'opportunità di osservare delle oche è più importante di guardare la televisione e la possibilità di trovare una pulsatilla è un diritto altrettanto inalienabile della libertà di parola" (Pensare come una montagna, Aldo Leopold, Piano B Edizioni, p. 17). Insieme a Muir, Aldo Leopold è stato uno dei "fondatori" dell'ambientalismo americano, per non dire internazionale. Considerato, insieme a Walden di Thoreau, uno dei classici della letteratura naturalistica, A Sand Country Almanac è, come suggerisce il titolo, un almanacco, simile agli almanacchi popolari, che attraverso pensieri, suggestioni sparse, eventi di vita, riflessioni, meditazioni, racconti e brevi saggi cerca di trasmettere la passione per la Natura indomita, sempre nel tentativo di sensibilizzare l'uomo sulla connessione intrinseca che lega la sua sopravvivenza alla conservazione della Wilderness. In quest'opera le descrizioni poetiche della Natura in tutta la sua potenza e in tutto il suo splendore si alternano alle drammatiche denunce dei disastri dovuti all'inquinamento industriale e antropico, sia di un altro grande problema, ancora estremamente attuale, quello del turismo di massa che cerca di trasformare la Natura in un immenso parco giochi. Leopold fu uno dei primi a sottolineare che il fine dell'ambientalismo non sia quello di creare delle aree naturali dove l'uomo possa svagarsi in pace, ma di cercare un sano equilibrio tra il mondo civilizzato e la Natura e, soprattutto, di riscoprire il legame etico che collega la vita alla Terra. "Noi abusiamo della Terra perché la consideriamo come una merce che ci appartiene" scrive Leopold "E' solo quando vediamo la Terra come una comunità a cui appartenere, che iniziamo a trattarla con amore e rispetto. Non c'è altro modo in cui la terra possa sopravvivere all'impatto dell'uomo meccanizzato, né per noi di mietere la messe estetica che essa, sotto l'egida della scienza, è in grado di offrire alla cultura. La terra come comunità è il principio base dell'ecologia, ma che essa sia qualcosa da amare e rispettare è un'estensione di natura etica" (Pensare come una montagna, Aldo Leopold, Piano B Edizioni, p. 18).

edito da Fiori Gialli Edizioni. Come il libro di Leopold, La Pratica del Selvatico è una raccolta di saggi, un vero e proprio invito all'azione per recuperare, appunto, la "pratica della natura", per riavvicinare l'azione dell'uomo a quella terra da cui le città lo hanno tagliato fuori. Le sue parole descrivono alla perfezione il concetto di "Wilderness". Scrive l'autore nel libro: "L'uso che Milton fa del termine Wilderness coglie la vera condizione di energia e ricchezza che si trova così spesso nei sistemi selvatici. Una distesa di dolcezze richiama i miliardi di piccole aringhe e sgombri nell'oceano, i chilometri cubi di krill, i semi delle piante erbacce della praterie [...] tutte la incredibile fecondità dei piccoli animali e piante che nutrono la rete della vita. Ma, da un altro punto di vista, wilderness ha implicato chaos, eros, lo sconosciuto, i reami del taboo, l'habitat sia dell'estatico che del demonico. In entrambi i sensi è un luogo di potere archetipico, insegnamento e sfida" (La Pratica del Selvatico, Gary Snyder, Fiori Gialli Edizioni, p. 22). Per Snyder il "selvatico" è lo stato originario della vita, rappresenta la libertà originaria di ogni essere vivente, il lato indomito che la civiltà, per sua stessa essenza, necessita di domare. Un dominio in parte necessario, ma che si fa dispotico sia nei confronti dell'uomo sia nei confronti della Natura quando comincia a tiranneggiare esigendo il controllo assoluto, per mezzo dello sfruttamento. Tagliare del tutto i ponti con la Natura, così come sta avvenendo nelle nostre città, significa privare l'uomo di questa libertà originaria, renderlo schiavo dei suoi comfort privandolo della capacità di soddisfare i suoi bisogni primari se non per mezzo delle cose che egli può fare e acquistare all'interno della società e della cultura umana. La Pratica del Selvatico consiste nel recupero di questa libertà originaria, che però non deve essere ricercata solo per l'ebrezza del brivido e dell'emozione forte - altra ricerca "negativa", frutto del turismo di massa e del consumismo naturale. "Il galateo del mondo selvatico" scrive Snyder "non richiede solo generosità, ma una specie di rude e allegra capacità di tollerare i disagi con buon umore, di comprendere la fragilità di tutti e una certa umiltà. L'abilità di raccogliere velocemente le more, l'istinto di seguire una pista, di sapere dove si può fare una buona pesca, di saper leggere la superficie del mare o il cielo, queste cose non si conquistano soltanto con la fatica. Andare in montagna richiede le stesse qualità. Per queste azioni ci vuole allenamento, il che richiede una certa dose di sacrificio e intuizione e bisogna svuotarsi di se stessi. Alcuni hanno avuto grandi visioni soltanto dopo essere arrivati a non avere più niente. [...] Per chi vuole cercarla direttamente, entrando nel tempio primordiale, la wilderness può essere un maestro terribile, che dilania all'istante gli inesperti e i distratti. E' facile commettere gli errori che porteranno al punto di non ritorno. In senso pratico, una vita dedita alla semplicità, al giusto coraggio, al buon umore, alla gratitudine, al lavoro e al gioco senza riserve, e tanto cammino, ci portano vicino al mondo effettivamente esistente e alla sua interezza. La gente delle culture della Wilderness raramente va in cerca di avventure. Se rischiano deliberatamente è per ragioni spirituali, piuttosto che economiche" solo affrontando la Natura con questo spirito "Le lezioni che impariamo dal mondo selvatico diventano galateo di libertà. Possiamo godere della nostra umanità, del suo cervello favoloso e della sua sessualità vibrante, le sue ambizioni sociali e i suoi malumori ostinati e considerarci né più né meno come gli altri essere nel Grande Spartiacque. Possiamo accettare gli altri come esseri uguali a noi, che dormono a piedi nudi sulla stessa terra. Possiamo rinunciare alla speranza di diventare eterni e smettere di combattere la sporcizia. Possiamo tenere alla larga le zanzare e i parassiti senza odiarli. Senza aspettative, attenti e sufficienti, riconoscenti e premurosi, generosi e diretti" (La pratica del Selvatico, Gary Snyder, Fiori Gialli, pp. 34-36)

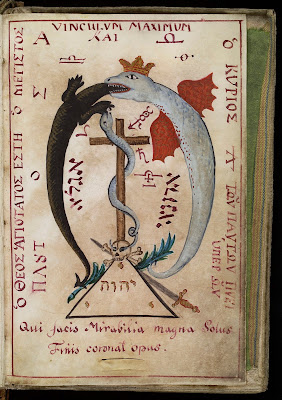

Così, il quarto libro è di Francesco Boer, scrittore e fondatore del blog Alchimia dei Simboli, Troverai più nei boschi, edito da Il Saggiatore. Ho già avuto modo di parlarne in un articolo a esso dedicato, ma ci tenevo a riparlarne in questa lista perché il libro di Boer recupera un aspetto fondamentale del rapporto con la natura: la connessione simbolica e spirituale. Spesso si pensa alla battaglia ambientalista esclusivamente in termini "scientifici"; i dati, le informazioni, le rilevazioni che dimostrano il nesso causa-effetto tra l'attività umana e l'inquinamento, i cambiamenti climatici, la moria degli animali selvatici e la distruzione degli ambienti naturali. Ma raramente ci si sofferma sul significato simbolico che questa distruzione rappresenta per la psiche e la spiritualità umana. Per millenni l'uomo, anche nelle grandi città del passato, ha vissuto immerso in una natura indomita. Ampi spazi naturali circondavano i paesi; lunghi spostamenti in territori selvaggi e irti di pericoli naturali separavano una comunità dall'altra e questa connessione simbolica di incontro/scontro con il selvatico ha sempre dato vita a miti, riti, usanze, folklore, leggende, emozioni; in altri termini, la Wilderness ha sempre fatto parte dell'esperienza umana, almeno finché la Natura Selvaggia, con l'avanzare della civilizzazione, non è stata ridotta ad aree lontane, a un paesaggio di sfondo, a un lontano ricordo. Quando l'uomo ha abdicato alla Natura, ha messo da parte anche questa connessione originaria con il simbolo - il luogo d'incontro tra la sua interiorità e lo spazio selvaggio. Ma, come scrive Boer: "Il simbolo è la via che ci permette di intuire la fratellanza fra coloro che sembrano estranei. Grazie a questa rotta, possiamo tracciare un sentiero al tempo stesso nuovo e antico: la relazione che concilia l'essere umano e la natura. Non è un rapporto di dominio, con ci l'uomo tenta di ergersi sopra l'ambiente in cui vive, per sfruttarlo e renderlo schiavo. Ma non è nemmeno un asservimento dell'uomo, né si tratta di denigrarlo di fronte a un'immagine idealizzata della natura. E' piuttosto un confronto alla pari [...] è riconoscere la propria unicità ma anche comprendere che le diversità sono il canale per comunicare" (Francesco Boer, Troverai più nei boschi, Il Saggiatore, pp. 14-15). Il simbolo è una forma di comunicazione in grado di connettere l'uomo al Pianeta e la Natura, apparentemente muta, ci ha sempre comunicato tramite simboli. Sempre citando Boer: "La natura ci parla tramite i simboli. Un prato, un bosco, un fiume: non sono soltanto luoghi esteriori, ma spazi dell'anima. Il simbolo non è solo lì fuori, ma non è nemmeno una nostra elaborazione mentale. La sua vera essenza è nel rapporto, nell'assonanza che fa vibrare all'unisono il cuore e il mondo esterno. Grazie a questa empatia, a questa grande compassione, l'essere umano può accedere a una relazione con la natura che altrimenti gli rimarrebbe preclusa" (Francesco Boer, Troverai più nei boschi, Il Saggiatore, pp. 14-15). Dimenticare questo linguaggio significherebbe condannare a morte un'intera regione del nostro spirito.

Italia sui problemi inerenti al cosiddetto Antropocene, l'epoca geologica dell'umano, e sul tentativo di invertire la rotta restituendo alla Natura - ma anche all'interiorità umana - il Selvatico a essa sottratto. Si tratta di Into the (Re)Wild di Natan Feltrin, testo autopubblicato dall'autore, filosofo e ambientalista italiano, fondatore di Wild Matters, che da molti anni a questa parte ha preso parte a diversi progetti legati alla fauna e alla flora selvatiche. Into the (Re)Wild è il primo testo pubblicato in Italia sul concetto di Rewilding, l'idea di decostruire parte della civiltà "in sovrabbondanza" per restituire alla Natura, vegetale e animale, gli spazi impropriamente sottrattigli. Questa operazione procede di pari passo a una "Rewilding" interiore, analogo alla Pratica del Selvatico descritta da Snyder. "Il Rewilding" scrive Feltrin "è un movimento che mira al ripristino delle condizioni necessarie affinché la natura - gli ecosistemi - sia in grado di autodeterminarsi senza il controllo costante di una sola specie. [...] Il rewilding è un'occasione di ripensamento del nostro rapporto con la natura, di restituzione agli altri viventi, di ricostruzione alle connessioni ecologiche perdute e di disobbedienza all'imperativo genocentrico che vorrebbe favorissimo la nostra specie a scapito di qualunque istanza etica" (Natan Feltrin, Into the (Re)Wild, pp. 29-30). Non bisogna tuttavia confondere questo tentativo di "riparazione" con una restaurazione originaria. Non si tratta di una volontà malinconica e romantica di tornare a un non meglio precisato passato primitivo; si parla anzitutto di sopravvivenza, sia della nostra sia delle altre specie del pianeta, minacciate dalla macchina ormai fuori controllo del progresso umano. "L'idea non è quella di tornare nel pleistocene" scrive Feltrin "bensì di ricreare le condizioni ecologiche più sane e dinamiche di cui siamo a conoscenza, ovvero il rapporto co-evolutivo della comunità Cenozoica prima che la nostra specie - e non il clima - causasse l'estinzione della megafauna". Un processo, quello dell'Antropocene, che nell'ottica dell'autore è ben precedente alla meccanizzazione della civiltà odierna e che è cominciato con la colonizzazione della terra da parte dell'Homo Sapiens fin dalla Preistoria umana. Si tratterebbe, dunque, di un cambio di rotta radicale, un vero e proprio salto evolutivo-cognitivo che dovrebbe portare l'uomo a ridefinire totalmente la sua posizione sulla Terra, giacché fin dalla sua comparsa l'Homo Sapiens pare aver destabilizzato l'intera ecologia del pianeta per plasmarla a sua immagine e somiglianza.